2025/02/18

どうすればみんな運動を継続してくれるのか?

ディサービスを運営されている施設様から相談を受ける機会が多く、特に冬場に風邪やインフルエンザで体調を崩されてからディサービスに来られなくなった方も多くいるとのことでした。

以前のコラムでいかに高齢者のモチベーションを保つのか?というテーマでコラムを書きましたが、今回は私が2023年8月にマレーシアで講演した内容をベースに継続率を上げるために考えるべきことをまとめております。

以前のコラム

色んなご縁から、私は2023年8月にマレーシアのアザリナ・オスマン首相府相(法務・構造改革担当)主催のINTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACTIVE AGEING(国際アクティブエイジングシンポジウム)の講演に招待され、運動テクノロジーについてお話をさせていただきました。

その際に世界中の研究者の講演を聴きましたが、皆さん運動療法がどれだけアクティブエイジング(健康的に年を重ねること)に役立つのか?というお話をされていました。

しかしながらどんなに素晴らしい運動方法も継続しなければ意味がないという警鐘の意味も含め、なぜ運動を継続できないのか?というところにフォーカスしないと我々は生き残れないというお話を、テクノロジーと混ぜてお話をさせていただきました。

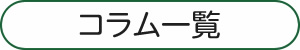

まず、運動の継続率がどれくらいか?というデータを見てみましょう。

ブラジルの研究では、フィットネス継続率はヨガなども含む軽めの運動でも12か月後で継続率は3.7%という結果です。筋トレなどのレジスタンストレーニングはさらに悪く、1%を切っているのです。

はっきり言えば、継続して運動している人のほうが圧倒的マイノリティということです。

シンポジウムのほとんどの参加者が「フィットネスは健康に良い、やらない理由がわからない。」というマインドでまず私たち自身が「圧倒的マイノリティ」であるという認識を持つことから始めてほしいと伝えました。やらない、さぼるのは至極当然のことなのです。

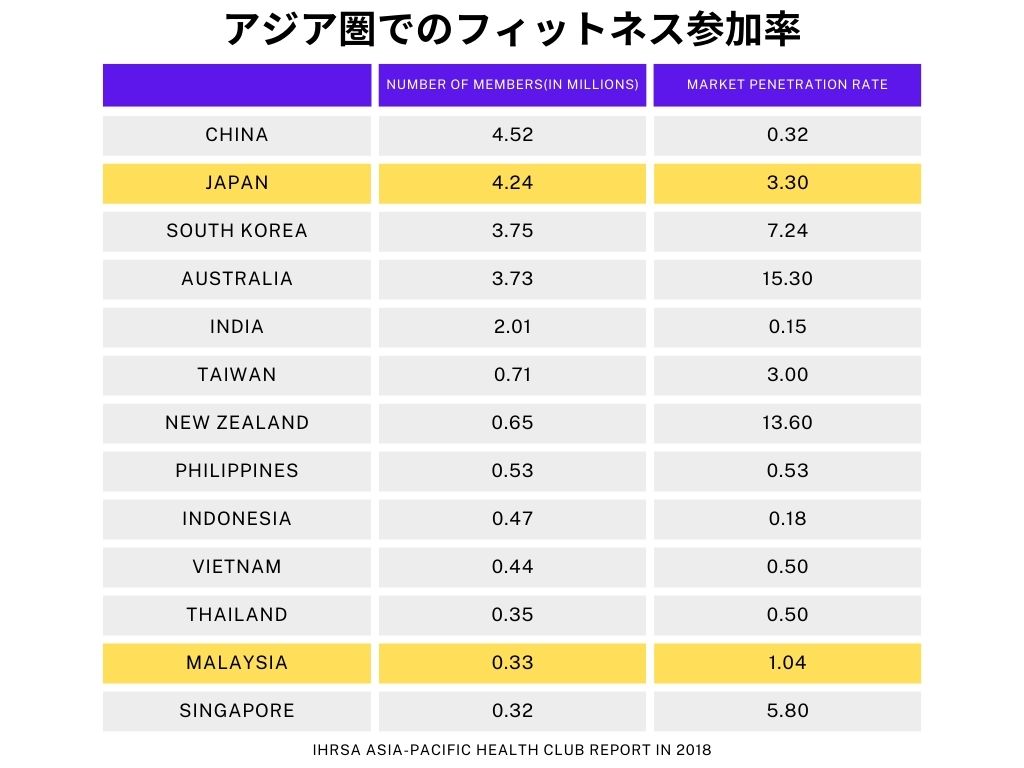

アジア圏でのフィットネス参加率は非常に低く、日本は約3%しかフィットネス人口がおらず、前述の継続率と合わせると筋トレを継続できる人の割合は極々少数ということがわかります。

なぜ、ヨーロッパや北米などと比べてアジア圏がフィットネス参加率が劣るのか?明確な理由はわかっていません。学会でお世話になったタイ人の先生によるとタイなどではお年寄りをリハビリさせるだけでも家族からの反対が強く難しいと嘆いておられました。

フィットネス参加率が低い理由については継続的に調べていますので、何かわかり次第共有させていただきます。

私は筋トレは「一定期間飲み続ければ必ず効果があるけど、とても苦くてまずい薬です。」と説明します。いかにこの薬を飲みやすくしてあげるのか?こそが重要で方法論そのつぎなのです。

筋トレの手法で考えますと、例えばHIITのようなトレーニングは様々なエビデンスがある効果の高いトレーニングです。ただ、実際にやったことがある方はお分かりいただけると思いますが、非常に苦くて飲み続けるのが辛い薬と言えます。

またフリーウェイトやマシンを使用したレジスタンストレーニングも、同じく苦くてまずい薬でしょう。

タートルジムで行うアイソキネティック運動は効果は上記のトレーニングよりも劣るかもしれませんが、飲みやすく継続しやすい薬と言えます。

筋トレは自分のためにやるものだ!だから苦しくても仕方がない!という考えの方も多いのですが、前述のデータを見ればわかるように筋トレを継続できる人がマイノリティな中で、筋トレをはじめた人にはあまりに酷な要求です。

「これだけ筋トレをやらない人が多い中で、自分の健康を考えて筋トレをはじめられた。そしてそのお手伝いを自分たちの施設にお願いしてくれた!」という風にセッションの前に必ず自分に言い聞かせています。

そう考えると来ていただけただけでも「よく来てくださいましたね」という言葉が自然と出ますし、このセッションを楽しく有意義に過ごしてもらうために全力を尽くそう!と思えるはずです。

いかがでしたか?筋トレは自分のためにやるものだ!というマインドだと、どうしても利用者がやらないことに目を向けてしまいがちです。しかし、データが示すように筋トレをやろうと思うこと自体が素晴らしい事であり、そのことを理解したうえで気持ちに寄り添ってあげることで、利用者に「また頑張ろうかな」と思わせることが継続率を上げるカギと言えます。

また、感染症が流行りやすい冬場においては、スタッフの体調管理にも万全を期すことが重要です。自転車レースの最高峰UCIでイギリス人初のチャンピオンを生んだTeam Skyでは「1%の積み重ね」が大きな違いを生むという考えに基づいて、うがい、手洗い、食事、環境など細かなことを徹底した改善した結果、自転車レースの最高峰であるツールドフランス優勝を成し遂げています。

継続率を上げるために魔法はありません。マインドを変えること、細かな積み重ねを行うことが結果として大きな違いを生むことを覚えておいてください。

記事執筆:江崎 健太郎

代替医療・予防医療機器の販売メーカー、江崎器械株式会社 代表取締役

2019年より、WCEM(WORLD CONFERENCE ON EXERCISE MEDICINE:世界運動療法学会)外部委員を務める。

EXERCISE & AGEING分野のスピーカーとして講演を行なう。

関連記事ピックアップ